“我们”展厅布展面积686平方米,展品55件。展览主题是“认知人类自己”。

展览从人类的个体特质和能力出发,并延伸至人类社会——这种比其他动物种属更加复杂和密切的社会。是什么造就了人类?我们是如何从它们进化成为今天的我们?展览从生物进化和文化进化两个角度,剖析并解读人类的由来。按照从“我”到“我们”的叙事脉络,设有“我的运行系统——身体与意识”“我的中央处理器——神奇的大脑”“环境造就了我们”“社会造就了我们”“我们造就了我们”5个分主题展区。前2个区是“我”的范畴,后3个区是“我们”的范畴。

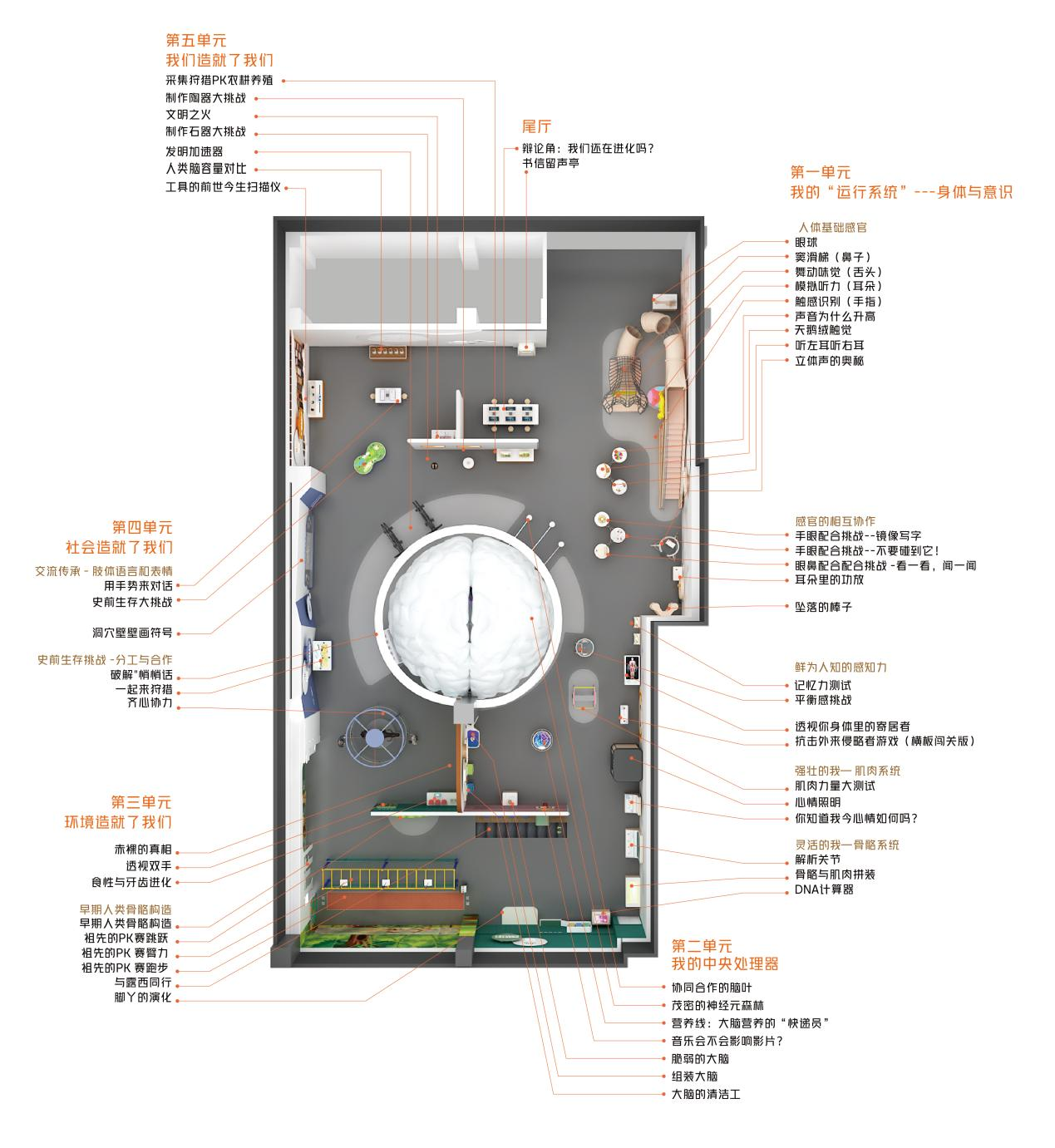

展厅分布分区图

展厅分布分区图

在“我的运行系统——身体与意识”这个单元具体展示了我们的感官能力、感官之间的协调能力、人体免疫力以及人体的重要组成部分。我们的眼睛可以识别各种事物和景象,它比任何一台精密相机的性能都要优越;我们的舌头上有成百上千的味蕾,让我们品尝到酸甜苦咸鲜等各种不一样的味道;鼻腔里的嗅粘膜让我们拥有了嗅觉,手上的触觉小体让我们感受到了万物的质感。这些都是我们每时每刻都用来感受世界的能力。通过展品展示,我们可以了解这些能力产生的机制是什么。展览还通过多媒体技术的手段,将日常不为人所见的人体寄宿者——细菌、隐匿于人体的战斗卫士——免疫细胞进行形象化展示。通过一些直观的画面和模型,展示了支撑起我们强壮且灵活身体的肌肉、骨骼和关节。让观众充分认识自身,了解自己。

大脑是人类的CPU、信息处理器和指挥部,是帮助我们生存和运转的重要器官之一。在“我的中央处理器——神奇的大脑”这个单元,我们结合了最新的大脑科学研究,向观众讲述我们大脑的结构是什么样子的?大脑为什么会思考?它是怎么运行的?大脑的营养来源是什么?它是如何自我清洁的?在本单元,我们给人脑做了一个“特写”,运用巨大的模型、多媒体技术、展示互动手段,对人脑中蕴藏的秘密进行一一拆解。人具备思维、记忆、情绪、感觉以及对语言和文字的掌握等能力,其生理机制是对应的脑叶和脑皮层在发挥着功能。血脑屏障堪称大脑的“护城墙”,阻挡血液中的毒素、病毒或细菌进入。脑脊液号称大脑中的“清道夫”,在深度睡眠状态下,强有力地冲刷着脑内的垃圾……这些关于大脑运作机制的科普,不光可以让大家了解脑科学知识,更重要的是,让大家了解在生活中应该如何健康用脑、科学锻炼大脑,帮助我们从容应对生活。

人是环境的产物。证据表明,人类和黑猩猩在数百万年前拥有共同的祖先,直到约500万到700万年前,第四纪冰期气候才迫使我们的祖先离开森林,改变了生活方式,并获得直立的能力。本单元讲述的就是人类直立行走之后发生的故事。人类的直立行走姿态改变了脚丫结构,让人可以长时间奔跑和跳跃;长时奔跑的人类为了散热逐渐褪去了身体的毛发,变成了现在赤裸的模样。直立行走的姿态解放了人类的双手,使手变得更加灵活,可以操控更多的工具……为应对环境的挑战,人类在生物层面发生了一系列的变化,正是这些变化,为后期人类的发展埋下了伏笔。

科学家认为,人与动物本质上的差别在于人能够创造文化,建立社会系统。在这一单元中,我们通过展示早期人类的社会分工与合作、交流和传承方式,来了解我们的祖先如何更加高效地探索环境谋求发展。人类早期面对环境剧变的挑战,不得不发展出更复杂、交互更频繁的社会交往方式。典型的像几万年前欧洲的克罗马农人,因掌握了高超的合作狩猎技术,获得了源源不断的食物,从而在欧洲大陆占得一席之地。正因为有了合作,人与人之间便产生了交流的需求。在语言产生之前,早期人类创造出了形象的手势符号和复杂的面部表情,用于日常的交流。他们还充分发挥想象力,在岩石上雕刻动物和抽象图案来表达信息,实现了信息的跨时空交流和传承。从本单元的内容展示来看,社会系统的建立过程,从某种意义上来说,代表的也是人从动物走向真正的人类的过程。

直立行走之后,人类拥有了更灵巧的双手、更大更复杂的大脑,并逐渐建立了复杂的社会结构。于是,我们得以更好地发明与创造,随之产生了棘轮效应,即人类能够不断地发展,这种棘轮效应,就是我们造就了我们。

本单元内容从“工具”的角度切入,展示了人类历史上使用、发明和创造工具的重要节点。以学会使用火为起点,人类开始摆脱了茹毛饮血的时代。石器时代作为生产工具的第一次改进,大大提高了社会生产效率,也为农业革命奠定了基础。随着工业革命和科技的发展,工具的发明与创造不断加速。展览通过模型搭建、多媒体动画等方式,还原了早期人类制作工具的方式,重现了几万年前的工具“雏形”,并与现代工具对比,引发观众对人类社会生活巨变的感叹。这些变化与前面提及到的,早期人类所经历的“环境造就的生物进化”、“社会造就文化进化”都有着密不可分的联系。